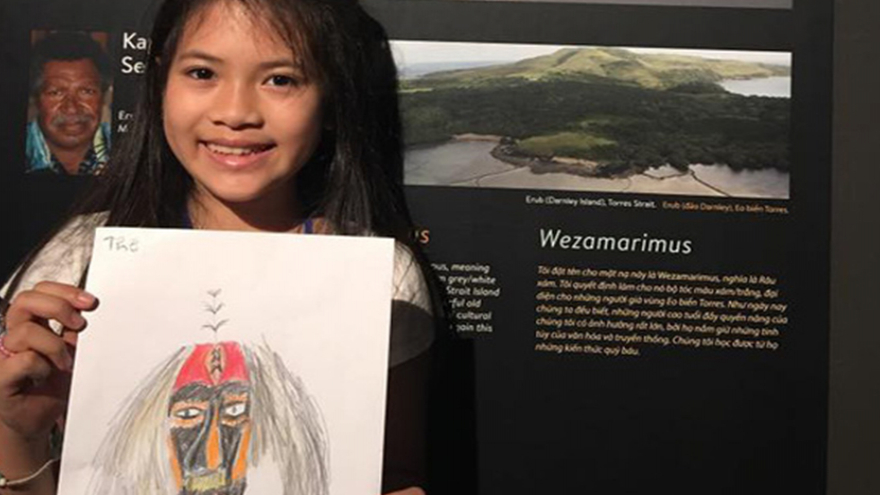

케냐의 노벨평화상 수상자 왕가리 무타 마타이. [이미지 : 플리커(https://www.flickr.com/photos/kingkongphoto/45588704754/), CC BY-SA 2.0]

한 사람이 마음을 냈습니다.

그 마음은 한 그루의 나무를 심는 일로 형상화됐습니다.

그 나무로부터 큰 변화가 시작됐습니다.

케냐의 노벨평화상 수상자 왕가리 무타 마타이 이야기입니다.

영국 식민지 시절인 1940년 케냐의 중부 고원에 있는 산골 마을에서 리테에서 태어난 마타이는 학교에 다니는 두 오빠와 달리 집안일을 하며 동생들을 돌봐야 했습니다.

어느 날 마타이가 어머니에게 물었습니다.

“왜 나는 학교에 가면 안 돼?”

“그렇구나. 학교에 가도록 해보자”

마타이는 어머니의 적극적 후원으로 공부를 시작했고 장학생으로 뽑혀 미국에서 공부할 기회를 얻었습니다. 그때가 1960년이었습니다.

마타이는 미국에서 생물학 석사학위를 받은 뒤 고국 케냐로 돌아옵니다. 그는 1971년 케냐 여성으로서 처음으로 나이로비 대학에서 수의학 박사 학위를 받고 1976년 나이로비 대학의 교수로 강단에 섰습니다.

1977년 그는 운명과도 같은 일을 시작합니다. 바로 나무 심기였습니다.

마타이가 공부에 전념하는 동안 케냐는 물 부족과 영양결핍, 가난 등으로 고통받고 있었습니다. 집안일을 하는 여성들은 땔감과 식수를 얻기 위해 매일 수십 킬로미터를 걸어 다녀야 했습니다. 마타이의 어머니와 여동생들이 처한 상황도 마찬가지였습니다.

이 같은 비극은 개발이익을 노린 부패한 정권 때문에 벌어진 일이었습니다. 부패한 케냐 독재 정권은 외국자본을 끌어들여 국유지나 공유지를 개발해 막대한 이익을 챙겼습니다.

커피 농사도 자연 훼손 이유 가운데 하나였습니다. 당시 커피는 돈이 되는 작물이었고 너도나도 나무를 베어 내고 커피나무를 심었습니다. 콩과 옥수수도 많이 재배했고요.

나무가 사라지면서 문제가 시작됐습니다.

사람들은 땔감 부족으로 조리가 필요 없는 간단한 음식을 해먹을 수밖에 없었습니다. 많은 사람들이 영양실조에 걸렸습니다.

더 심각한 것은 나무가 사라지자 강물이 마르고 우물물도 바닥을 드러내 마실 물조차 부족해졌다는 겁니다. 지금도 케냐 인구 4500만 명 가운데 1700만 명 이상이 안전한 물을 공급받지 못하고 있다고 합니다.

왕가리 마타이는 케냐 농촌의 비참한 현실을 극복하기 위해, 그로 인해 가장 힘든 삶을 살고 있는 케냐 여성들을 위해 나무를 심는 운동을 시작하기로 합니다.

나무들의 어머니, 마마 미티로서의 삶이 시작된 것이지요.

마타이는 그린벨트 운동을 시작하면서 무키마라는 나무를 많이 심었습니다. 이 나무는 기특하게도 아주 빨리 자라는 종입니다. 무키마는 땅 위에 녹색벨트를 만들었고 그린벨트 운동의 이름을 따 그레빌리아로 불리게 됐습니다.

하지만 척박한 땅에 나무를 심자는 너무나 당연한 운동은 쉽지 않았습니다. 여성을 소유물로 생각하는 극단적 남성 중심의 나라에서 여성 환경운동가로 산다는 것은 무척 위험한 일이었습니다.

게다가 마타이의 그린벨트 운동은 국공유지를 개발해 막대한 이권을 챙기는 독재 정권에게 큰 위협이었습니다. 케냐가 영국 지배에서 벗어나기 위해 무장독립투쟁을 벌이던 때에 미국에 유학한 마타이를 배신자로 여기는 이들도 없지 않았습니다. 그에게 테러를 가한 사람도 있었습니다. 정권은 구속과 가택연금으로 그의 발을 묶으려 했습니다.

하지만 왕가리 마타이는 굴하지 않았습니다.

마타이는 지역민 스스로 토종 나무와 모종을 키워 이를 직접 산과 들에 심도록 했습니다. 나무가 일정 정도 자라면 3센트 정도를 보상금으로 줘서 동기를 부여했습니다.

마타이는 그린벨트 운동의 성공을 위해 주민을 대상으로 한 교육에도 힘을 쏟았습니다. 현장활동가가 중심이 되어 20~30명의 주민을 이끌고 그들에게 필요한 교육을 시행합니다. 현재 케냐에는 이런 그룹이 5000개가 넘는다고 합니다.

마타이가 시작한 이 운동은 케냐의 부패한 독재 정권에 대항하고 여성들의 인권을 향상시키는 성격도 갖고 있었습니다.

마타이의 그린벨트 운동이 부패한 독재 정권과 맞서는 것은 불가피했습니다.

“부패하지 않은 정부, 국민에 대한 책임을 다하는 정부, 환경이 현재와 미래의 세대에게 주는 혜택을 이해하는 정부가 없다면 우리의 운동은 소용이 없습니다.

운동의 성과를 무의미하게 만드니까요.”

마타이는 민주 정부 수립을 위해 1997년 대통령 선거에 출마했지만 낙선했고 2002년에는 국회의원에 출마해 압도적 지지로 당선됩니다.

그가 시작한 그린벨트 운동은 40년 동안 아프리카 전역에 5000만 그루의 심는 성과로 이어졌습니다.

왕가리 마타이는 환경 보호와 여성 인권 향상 등에 기여한 공로로 2004년 아프리카 여성 최초로 노벨 평화상을 받게 됩니다.